| 仙台・話題の現場を見に行こう! 変化の激しい最近の仙台で、話題になっている場所やマスコミで報道された現場を実際に行ってレポートします。 |

||||

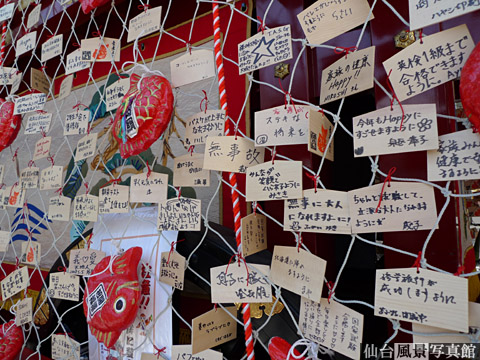

毎年五月に行われる青葉まつりは、もともとは1655年に始まった東照宮の祭りでした。 明治時代以降、青葉神社の祭礼になってから、伊達政宗公の命日に行われるようになり、 多くの山鉾が街を練り歩く盛大な祭りになりました。昭和40年代、道路の交通量増加等により 中止されましたが、昭和60年に装いも新たに「仙台青葉まつり」として復活しました。  すずめ踊りとともに、多くの山鉾が巡行しますが、これらの山鉾は祭りが復活した昭和60年以降、 新たに製作されたもので、地元に関連する企業がスポンサーになり運行されています。 山鉾巡行が行われる本まつり前の4日間、一番町アーケード内に山鉾が勢ぞろいして展示されます。 個々の山鉾を詳細に見物できるのは、この時だけです。今回は、その山鉾を見て行きましょう。  雅山鉾。JR東日本によって運行されます。 国宝、大崎八幡宮などと同じ、桃山建築様式で作られているそうです。 山鉾の横には伊達家の家紋「竹に雀」が描かれています。  囃子山鉾。NTTの山鉾です。 「竹に雀」とともに、政宗公の陣羽織がデザインされています。 戦国時代に水玉模様の陣羽織とは、まさに伊達男の面目躍如といったところでしょうか。 本まつりでは、子供たちが乗って笛や太鼓を奏でます。  青葉駒山鉾。菓匠三全。 山鉾の横に、スポンサーの商品「萩の月」の宣伝が描かれていますが、 何よりも、郷土の民芸品「木下駒」を模した巨大な駒が目を引きます。  政宗公兜山鉾。日専連仙台。 山鉾の中では一番新しいもので、大きさも最大です。 本まつりでは、政宗公の正室、愛姫に扮した女の子が乗ります。  一番上に、巨大な政宗公の兜が乗っていて、 まるで大魔神のような形相で睨みをきかせています。  恵比寿山鉾。地元百貨店の藤崎の山鉾で、恵比寿さまが乗っていますが、 藤崎百貨店の屋上には、恵比寿神社が祀ってあります。  恵比寿さまの愛嬌のある笑顔で癒されますね。  唐獅子山鉾。勝山企業。 獅子舞を、そのまま巨大にしたようなデザインです。  政宗公山鉾。仙台観光コンベンション協会。 本まつりのときは、仙台市長をはじめ政財界のお偉方が、この山鉾に乗って巡行します。  大黒天山鉾。 河北新報、東北放送、仙台放送、ミヤギテレビ、東日本放送、エフエム仙台の 在仙報道六社が共同で運行します。  藤崎の恵比寿山鉾と似たような印象ですね。  御神船山鉾。仙台水産。 塩竈神社の御神船などが元になった神船が乗っています。  七福大太鼓山鉾。七十七銀行。 仙台城下に時を告げたという「胴大太鼓」がもとになっているそうです。 太鼓の横の模様は、七十七銀行のマークです。  大鯛山鉾。阿部蒲鉾。 「めでたい」にちなんで赤い巨大な鯛が乗っていますが、 何と言っても目立つのが、山鉾中に飾られた絵馬です。  一般の人が、それぞれの願い事を書いて網に結びつけていました。  山鉾は以上の11基ですが、定禅寺通にも山鉾がありました。 お囃子山鉾が藤栄商事によって寄贈されたそうです。  展示されている山鉾を、じっくり見ると新たな発見があったりしますが、 やはり、動いている山鉾のほうが迫力があって、魅力的に思います。 定禅寺通には桟敷席が設けられて、雀踊りと山鉾巡行を見物できるようになっていました。 宵まつりは16日、本まつりは17日に行われます。 青葉まつりと山鉾の詳細については、仙台青葉まつり・公式HPを参照させていただきました。 |

||||

| このページの最初へ | ||||

|

||||